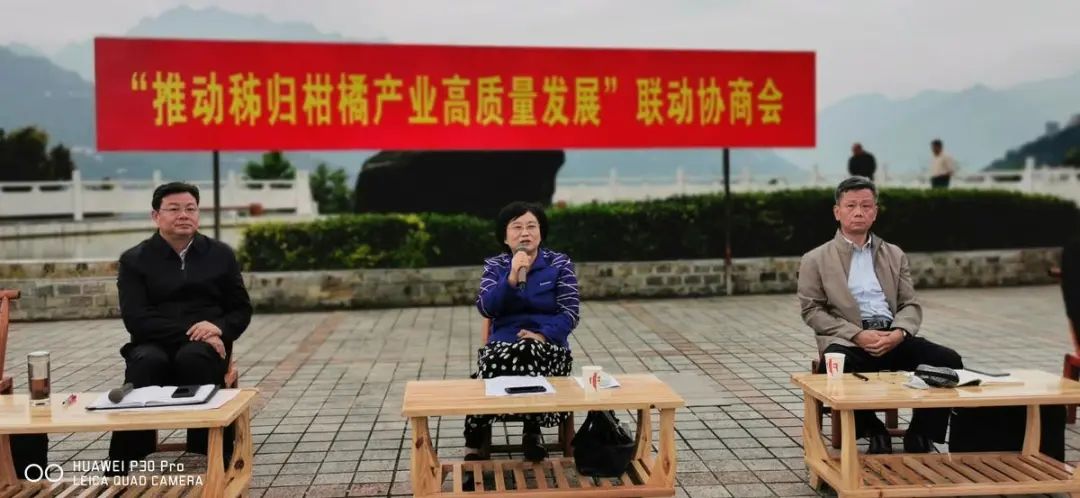

9月29日,省政协农业和农村委员会、秭归县政协在秭归县归州镇召开“推进秭归柑橘产业高质量发展”联动协商会,省政协副主席王红玲参加活动并讲话,要求以柑橘产业高质量发展推进乡村振兴。

图丨省政协副主席王红玲讲话

来自省直相关部门、高校和科研单位的6位专家实地考察秭归柑橘产业发展情况后,就秭归橘农、基层干部、政协委员关心的问题进行互动交流,释疑解惑。

图丨省政协副秘书长叶泽林点评

“依托省政协农业和农村委员会‘三农共商’、秭归县政协‘村落夜话’两个协商平台,我们加强政协系统联动,促进‘协商在一线’活动向纵深推进,把问题解决在一线,把共识凝聚在一线。”谈及举办此次活动意义和目的,省政协农业和农村委员会有关负责人如是说。

图丨省政协农业和农村委员会专职副主任晏小平答问

科学施肥增地力

“秭归柑橘园过去多是二荒田,土壤瘠薄,如今大多种了30多年柑橘,土壤肥力下降,土壤板结现象普遍,我们该如何恢复和提高果园地力?”郭家坝镇邓家坡村是柑橘专业村,地力下降是影响该村柑橘产业发展的短板,得知省里来了专家,村党支部书记何明国早早赶了过来。

何明国话音刚落,秭归县委书记卢辉接过话题,“过去橘农只注重种,忽视了养,过多使用化肥,有机肥使用不够,导致地力下降,已严重影响了秭归柑橘产业的发展,当务之急,要引导干部群众改良土壤,科学种橘。”

图丨省耕肥总站副站长何迅答问

“秭归桔园主要建在坡地上,防治水土流失、施用有机肥等是土壤培肥的重要措施。”省耕肥总站副站长何讯介绍,可采取粪污肥和沼液进田、增施商品有机肥和枯饼、种植生草、粉碎柑橘枝叶还田等增加土壤有机质含量;根据柑橘生长需要测土配方施肥,优化氮、磷、钾配比,实行大量元素与中微量元素的配合施用。此外,推广机械施肥、水肥一体化,以节水、节肥,减少水土流失。

何讯还表示,秭归在有机肥替代化肥和化肥减量增效方面都有一定基础,有强烈需求,只要国家有政策,该站将在项目实施中向秭归等柑橘优势产业区倾斜。

提升品质突重围

“广西、重庆、四川大面积发展反季品种,江西赣南大力发展早脐橙,江西纽荷尔脐橙黄龙病后恢复性发展,对秭归伦晚、早红脐橙及中熟柑橘品种形成冲击。”归州镇彭家坡村种橘能手王立成,借外出传技之机打探市场,心存不少疑虑,“目前柑橘市场供求水平如何?我们今后该从哪些方面发力?”

省果茶办副主任赵昆松介绍,2019年统计资料显示,全国柑橘产量为1.45亿吨,为第一大水果,已达饱和状态。今后一段时期,柑橘好果难求、普果难卖可能是常态。

图丨省果茶办副主任赵昆松答问

“秭归柑橘有品种、气候和技术优势,但也存在山地梯级气候致品质参差不齐、分散种植竞争力不强等劣势。”赵昆松建议,保持定力,继续以生产优质脐橙为主,多繁多用无病毒优质纯正种苗,建设和改造标准果园,加强病虫害防治和省力化技术应用,实施“密改稀”或“大冠改小冠”。此外,继续优化果品精细分选、多功能开发等产后处理技术,组合应用公用、企业与产品三个品牌。

近几年,秭归柑橘生长季外裂、成熟季内裂现象增多,橘农损失很大。见省里来了专家,归州镇园红甜柑橘专业合作社理事长傅永珍赶来问病因,讨药方。

图丨省农科院果茶研究所副研究员吴黎明与果农互动

省农科院果树茶叶研究所副研究员吴黎明表示,前期缺肥、缺钙缺硼、膨果期氮肥使用过量、久旱后一次性灌水过多、清耕无草栽培、滥用激素保果、病虫害防治不力等都会造成裂果,摸清原因后,对症下药即可。

居安思危谋长远

“黄龙病是柑橘癌症,沿海产区已深受其害。目前秭归还未出现,我们该如何加强预防?”在秭归县颂香橙农业科技有限公司总经理望胜看来,秭归大面积连片种植柑橘,预防病虫害至关重要。

华中农业大学植物科学技术学院教授付艳苹介绍,黄龙病尚无有效治疗技术,2013年至今,我国已经砍除了约5000万株橘树。黄龙病主要是苗木带菌,通过柑橘木虱传播,控制好苗木是防病的关键。监管部门、技术人员、果农要齐心协力,提升对黄龙病的识别和预防能力,严防带病种苗流入,加强监测、及时预警,发现异常及时上报、处置。

图丨华中农业大学植物科学技术学院教授付艳苹答问

归州镇公共服务中心主任胡开兴、郭家坝镇丰悦脐橙专业合作社理事长刘国华,同样居安思危,他们担心的是,橘农分散经营收益有限,农村劳力不足请工成本高,今后谁来种橘?

“多种形式的适度规模经营、专业环节或全程社会化服务、机械化半机械化采收是发展方向和解决办法。”省农业农村厅科教处二级调研员杨朝新表示,机采狝猴桃、机收板栗等正成现实,机收柑橘值得期待。

图丨省农业农村厅科教处二级调研员杨朝新答问

省农业农村厅农机化处二级调研员秦少兰也积极回应,每年我省会安排一定经费支持研发山区农业机械,下一步将重点研发油料、茶叶、果类等方面的轻简农机装备。还将会同财政部门继续优化补贴机具种类范围,将更多山区特色产业发展所需机具纳入其中。

图丨省农业农村厅农机化处二级调研员秦少兰答问

(来源:湖北日报客户端)

责任编辑:罗梅 值班编辑:郑红菱