1月5日

《人民日报》第08版

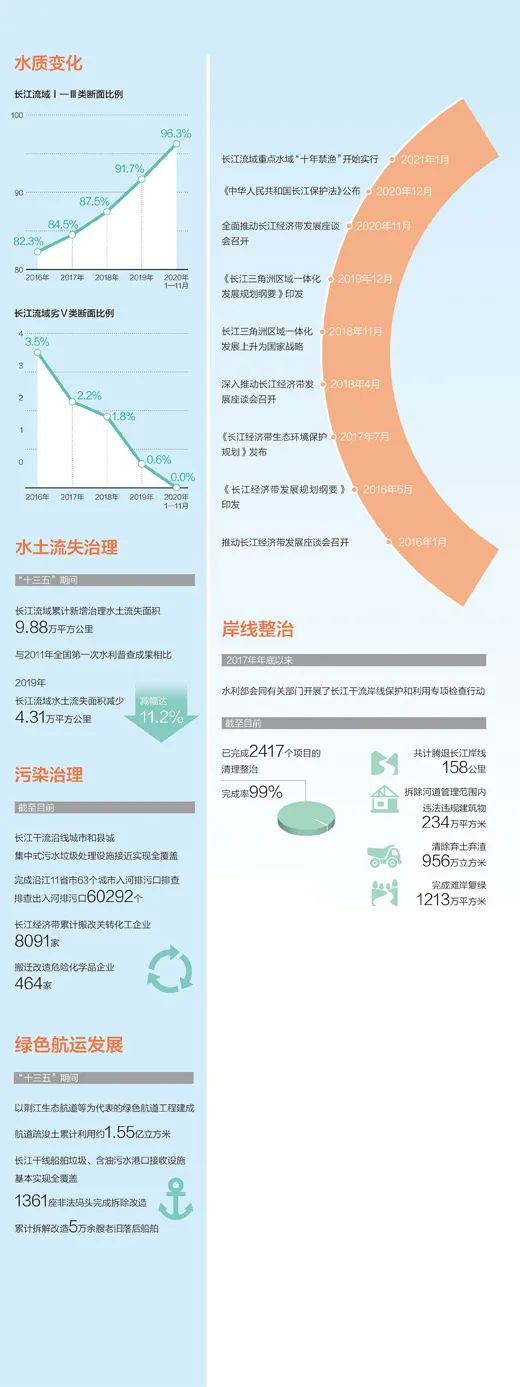

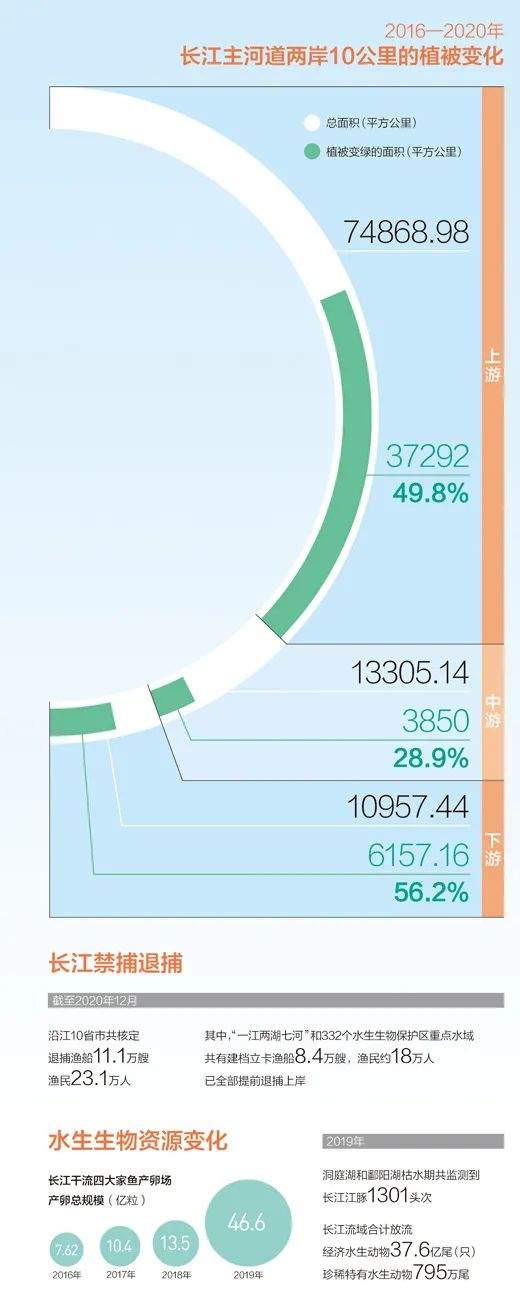

所有的努力,都为长江更美好

报道全文如下

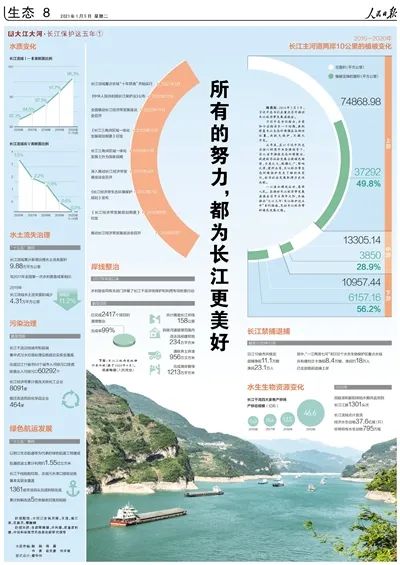

图为:长江三峡西陵峡秭归县水域(摄于2020年4月)。

郑家裕摄(人民视觉)

编者按:2016年1月5日,习近平总书记在重庆召开推动长江经济带发展座谈会。

习近平总书记指出,当前和今后相当长一个时期,要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发。

五年来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,沿江省市推进生态环境整治,促进经济社会发展全面绿色转型,力度之大、规模之广、影响之深,前所未有,长江经济带生态环境保护发生了转折性变化,经济社会发展取得历史性成就。

一江清水绵延后世、惠泽人民。在推动长江经济带发展座谈会召开五周年之际,本版推出“大江大河·长江保护这五年”系列报道,见证长江经济带的绿色发展之路。

1月5日

《人民日报》第10版

鲜橙下山

报道全文如下

近日,湖北省宜昌市秭归县郭家坝镇王家岭村果农在田间用背篓转运脐橙。连日来,秭归县果农抢抓晴好天气加紧采摘脐橙,并通过直播带货销售鲜果。王 罡摄(影像中国)

1月4日

光明日报

湖北秭归:非遗传承 美食飘香

报道全文如下

拗锅、碳火,精面粉、土菜油,传统工艺、祖传秘方,用传统工艺手工制作出的芝麻饼、小麻花、连环酥等舌尖上的美味,正在从湖北秭归县郭家坝镇文化村走向四面八方。

1月2日,正值元旦佳节,秭归县郭家坝镇文化村非遗传承人郑邦龙和当地的10多名村民忙得不亦乐乎。案板上的麻花、碳火上的芝麻饼、油锅里的土豆片……儿时记忆中的美食,一一呈现,喷香扑鼻。当地村民、外地小商贩来此购买者络绎不绝。这里是非遗传承人郑邦龙创办的文化食品加工厂。

1月2日,非遗传承人郑邦龙(右)与妻子吴前敏用传统方法油炸麻花。

据秭归县非遗中心介绍,民国3年,四川人陈师傅逃难到秭归沙镇溪镇落户开店。由于陈师傅的糕点副食品质好,价廉物美,因此畅销秭归,并辐射到周边兴山、巴东等周边地区。陈师傅及其弟子经过30多年的传承和工艺改良,形成独具秭归特色的糕点副食,因其产品香甜酥脆软糯,价廉物美而享誉三峡。

郑邦龙的祖父王必富,1919年生于秭归县郭家坝镇罗家坪村。由于出身贫寒,十六七岁就跟随父辈到沙镇溪背货到苍坪。陈师傅看上了这个小伙子,收他做徒弟。三年期满,王必富不仅把师傅的手艺学到手,还学会了经营之道。后来,王必富的“王氏斋货铺”和师傅的“陈氏斋货铺”的生意一样火爆,雇工20多人,产品远销到四川。上世纪八十年代初期,王必富的孙子郑邦龙,由于家庭困难,14岁初中未毕业辍学后拜祖父的徒弟周册生为师,家传手艺得以重新传承。

学成之后的郑邦龙做梦都想自己开个店,但家庭困难,拿不出本钱。他先后到远安挖煤、秭归县城建筑工地挑砖,虽然打工也能挣钱,但他心中的梦想没有变。打工两年后,他终于免强挣够了开店的本钱,怀揣梦想,回到郭家坝镇文化村,租了一间小房,置办好必备用品后,就开张了。

创业艰辛只有郑邦龙自己清楚,传统手工制作工序复杂,每天从傍晚开始一直要忙到第二天凌晨,天不亮就又要背着背篓进村入户叫卖。山路崎岖,住户分散,运气好,一天跑10多公里就卖完了,运气不好,要一整天才卖完。天晴时候,流一身汗水,遇到雨天,浑身上下没一点是干的。好多次,路滑跌倒把背篓里副食摔出去好远,就不能卖了。上世纪八九十年代的秭归,大多是土路,郭家坝镇还没有一条像样的水泥路,晴天一身灰,雨天一身泥,骑车卖一天货回来,成为泥人是常事。

1999年,由于太苦太累,郑邦龙的妻子丢下刚1岁多的女儿,出走了。他只能每天把女儿放到磨托车的油箱上,用一条带子把女儿与自己绑起来,车后面的货架上放上副食品,进村串户沿途叫卖。

后来,同村青年吴前敏走进了郑邦龙的生活,照顾女儿,共同创业。吴前敏先后学会了开小三轮、小货车、大货车,这样,郑邦龙就可以一心一意在家制作,外出销货的重任就落到了吴前敏身上,夫主内妇主外,小店铺有了前所未有的快速发展。直到现在,郑邦龙夫妻始终坚持传统工艺,全部手工制作,古法烘烤,边发展边收徒教艺,在祖传秘方的基础上,不断摸索开发出系列副食产品,得到周边乡村的认可。

1月2日,在秭归县郭家坝镇文化村文化食品加工厂村民用传统方法手工制作芝麻饼。

他们也曾尝试过用机器生产,电烤箱烘烤,但制作出来的产品总是赶不上传统的手工制作。郑邦龙说:“我也不知道为什么,就是没那个味儿,吃起来总感觉缺点什么。也许,高明师傅手工做的总是比机器做得好。”

如今,郑邦龙夫妇用传统手法制作的系列副食品供不应求,远销到秭归周边县(市),年收入已近200万元。本村10多名村民就近打工,每年收入达到30多万元,足不出村在家门口就能打工挣钱。

1月5日

新华网

用“笨办法”做美食 传承人老郑致富了

报道全文如下

在秭归县郭家坝镇文化村文化食品加工厂,当地村民用传统方法手工制作芝麻饼。新华网发(郑家裕 摄)

元旦佳节,在湖北省秭归县郭家坝镇文化村,非遗传承人郑邦龙和十多位伙计,在他创办的文化食品加工厂里忙得不亦乐乎。案板上的麻花、碳火上的芝麻饼、油锅里的土豆片……传统美食喷香扑鼻。

文化食品加工厂里,碳火上的芝麻饼香味扑鼻。新华网发(郑家裕 摄)

郑邦龙随母姓,其祖父王必富于1919年出生于秭归县郭家坝镇罗家坪村。当时,王必富的“王氏斋货铺”生意十分火爆,经他们传承和改良的糕点副食产品远销四川。

文化食品加工厂里揉捏好的芝麻饼。新华网发(郑家裕 摄)

上个世纪八十年代初期,14岁的郑邦龙由于家庭困难辍学,后拜祖父的徒弟周册生为师,传承糕点手艺。学成之后,郑邦龙通过在外务工挣够了开店的本钱,他怀揣着梦想,回到郭家坝镇文化村,租下一间小房,食品店就这样开张了。

非遗传承人郑邦龙(右)与妻子吴前敏用传统方法油炸麻花。新华网发(郑家裕 摄)

创业初期的道路十分艰辛。由于传统手工制作工序复杂,郑邦龙每天要从傍晚开始制作糕点,一直忙到第二天凌晨。不等天亮,他又要背着背篓进村入户叫卖。山路崎岖,住户分散,如遇运气不好,需要走一整天山路才能将产品卖完。

郑邦龙(左一)与村民用传统方法手工制作麻花。新华网发(郑家裕 摄)

在发展过程中,郑邦龙也曾为提高效率、扩大规模,尝试过机器生产、电烤箱烘烤,但“总感觉做出的东西不是那个味道”。郑邦龙放弃了这条“捷径”,坚持手工制作、古法烘烤。

文化食品加工厂的工人整理制作完成的芝麻饼。新华网发(郑家裕 摄)

坚守传统美味,为郑邦龙赢得越来越多口碑,他的小店铺得到快速发展。在坚持传统工艺之余,郑邦龙夫妻还不断摸索开发出系列副食产品,并边发展边收徒教艺。

文化食品加工厂的工人将制作完成的芝麻饼分袋包装。新华网发(郑家裕 摄)

如今,郑邦龙夫妇用传统手法制作的系列副食品供不应求,并销售到秭归周边县(市),年收入已近200万元。他们的食品加工厂还吸纳本村10多名村民就近打工,帮助村民足不出村在家门口挣钱。(刘桔、郑家裕)

1月4日

湖北日报

长江中上游首个LNG码头在秭归开建

报道全文如下

湖北日报讯 (记者张乐克、通讯员刘珍、龙江)航行在长江的船舶将可以加注绿色能源。2020年12月28日,三峡库区LNG(液化天然气)项目在秭归县归州镇开工,这是长江干线中上游地区首个LNG加注码头。

“气化长江”是指通过技术改造升级,将原来以柴油、重油为主要燃料的长江内河船舶,改造为以LNG和柴油双燃料,并逐步替代为纯LNG动力燃料的“油改气”工程,带来的生态、经济效益惊人。据测算,相比较柴油,LNG可减少80%的二氧化氮、25%的二氧化碳、100%的二氧化硫排放。长江水系内河运输船舶约13万艘,按照1/10的船舶在湖北地区进行升级改造,可产生150亿元产值。

省交通运输厅相关负责人介绍,我省已形成船舶LNG动力改造的完整产业链,有15家设计单位设计出符合要求的LNG动力船舶。新建了海川2号、海川3号等2艘LNG动力船,将重点运营阳逻至宜昌集装箱运输航线。我省在宜昌秭归、武汉新港林四房港区、武汉港白浒山、鄂州港、黄冈港共布局5个LNG加注站点。

秭归LNG加注站位于三峡大坝上游长江北岸,距离三峡大坝约36公里,主要建设7000吨级浮式LNG加注泊位,陆域建设3台150立方立式LNG储罐及相应的工艺设备,总投资5亿元,预计2021年10月投入运营。

该项目是江苏省对口支援秭归的重要项目。

1月3日

长江云

宜昌秭归 | “恪守传统”的非遗传承人郑帮龙

拗锅、碳火,精面粉、土菜油,传统工艺、祖传秘方,用传统工艺手工制作出的芝麻饼、小麻花、连环酥等舌尖上的美味,从秭归县郭家坝镇文化村这个小山村里走向四方八方。

1月2日,正是元旦佳节,秭归县郭家坝镇文化村非遗传承人郑帮龙和当地的10多名村民忙得不亦乐乎。案板上的麻花、碳火上的芝麻饼、油锅里的土豆片,这些儿时记忆中的美食,在这里一一呈现,喷香扑鼻。当地村民、外地小商贩来此购买者络绎不绝。这里就是非遗传承人郑帮龙创办的文化食品加工厂。

据秭归县非遗中心介绍,民国3年,清廷御用糕点师的第三代传人,四川人陈师傅逃难到秭归沙镇溪镇落户开店,主营家传糕点副食。由于陈师傅的糕点副食品质好,价廉物美,因此畅销秭归,并辐射到周边兴山、巴东等周边地区。陈师傅及其弟子经过30多年的传承和工艺改良,形成独具秭归特色的糕点副食。香甜酥脆软糯,营养丰富,价廉物美,享誉三峡。郑邦龙(随母姓)的祖父王必富,1919年生于秭归县郭家坝镇罗家坪村。由于出身贫寒,十六七岁就跟随父辈到沙镇溪背货到苍坪。一来二去,陈师傅看上了这个小伙子,觉得他吃得苦,实在,聪明能干,就收他做徒弟。三年期满,王必富不仅把师傅的手艺学到手,还学会了经营之道。

后来,王必富的“王氏斋货铺”和师傅的“陈氏斋货铺”的生意一样火爆,雇工20多人,产品还远销到四川。八十年代初期,王必富的孙子郑邦龙,由于家庭困难,14岁初中未毕业辍学后拜祖父的徒弟周册生为师,家传手艺得以重新传承。

学成之后的郑邦龙做梦都想自己开个店,但家庭困难,拿不出本钱。他先后到远安挖煤、秭归县城建筑工地挑砖,虽然打工也能挣钱,但他心中的梦想没有变。打工两年后,他终于免强挣够了开店的本钱,怀揣梦想,回到郭家坝镇文化村,租了一间小房,置办好必备用品后,就开张了。

创业艰辛只有他自己清楚,传统手工制作工序复杂,每天从傍晚开始一直要忙到第二天凌晨,天不亮就又要背着背篓进村入户叫卖。山路崎岖,住户分散,运气好,一天跑10多公里就卖完了,运气不好,要一整天才卖完。天晴还好,就是流一身汗水,遇到雨天,浑身上下没一点是干的,好多次,路滑跌倒把背篓里副食摔出去好远,就不能卖了。一年后,凭着勤劳和执着,他终于赚钱购买了一辆自行车,这样出去卖货就方便多了,但上世纪八、九十年代的秭归,大多是土路,还没有一条像样的水泥路,晴天一身灰,雨天一身泥,骑车卖一天货回来,成为泥人是常事。最难的是1999年,原本想与妻子同甘共苦,共创一片天地时,由于太苦太累,妻子丢下刚1岁多的女儿,出走了。他只能每天把女儿放到磨托车的油箱上,用一条带子把女儿与自己绑起来,车后面的货架上放上副食品,进村串户沿途叫卖。

看到郑帮龙艰难的身影,同村青年吴前敏走进了郑帮龙的生活,照顾女儿,共同创业。吴前敏先后学会了开小三轮、小货车、大货车,这样,郑帮龙就可以一心一意在家制作,外出销货的重任就落到了吴前敏身上,夫主内妇主外,小店铺有了前年未有的快速发展。几十年来,郑邦龙始夫妻终坚持传统工艺,全部手工制作,古法烘烤,边发展边收徒教艺,在祖传秘方的基础上,不断摸索开发出系列副食产品,得到周边乡村的认可。

他们也曾尝试过用机器生产,电烤箱烘烤。想控制成本,扩大规模。但制作出来的产品总是赶不上传统的手工制作。郑帮龙说,我也不知道为什么,讲不出道理,就是没那个味儿,吃起来总感觉缺点什么。这可能有点像高档茶,高明师傅手工做的总是比机器做得好。

如今,郑帮龙夫妇用传统手法制作的系列副食品供不应求,远销到秭归周边县(市),年收入已近200万元。本村10多名村民就近打工,每年收入达到30多万元,足不出村在家门口就能打工挣钱。

12月31日

长江云

互联网“武装”120 “院前救治”为生命赢得时间

报道全文如下

“现在急救车已不再是简单的转运交通工具,通过智能网络系统的串联,急救车变成了移动医院,急救人员通过移动网络、GPS定位、视频和对讲功能就能与120调度中心随时保持联系,妥善做好患者院前急救,并与救治医院对接做好患者入院前的各项救治准备,让急救车成为更有利于病人救治的载体,让120生命保障更加‘给力’!”秭归县梅家河乡卫生院院长周雪松感叹道。

12月31日,秭归县120急救中心主任熊俊将 11台智能急救可视化车载信息终端分发到了乡镇急救网络医院工作人员的手中,软件工程师现场为工作人员进行终端系统应用培训。

据悉,为着力打造“功能完善、布局合理、反应快捷、指挥统一、处置高效”的 120 院前急救医疗工作体系和急救医疗网络,更好地保障人民群众身体健康和生命安全,由县卫健局牵头,成立县120急救调度中心,并建立了以调度中心为中枢、急救医院为主体、急救网络医院为补充,覆盖县乡村、统一指挥、功能完善、救援快捷的急救网络体系。目前秭归县充分利用中国电信网络,通过应用可视化车载信息终端系统,实现急救车辆、人员GPS定位、视频传输和无线对讲调度,指挥中心的每一个接警电话都有音频记录,保障100%接听。通过移动终端,120调度中心在派遣任务时,从急救受理、救护车出发、车辆到达现场、病人上车、运输途中患者生命体征监测、送达急救医院和任务完成,每个时段都有准确记录,生成数据将实时传送到急救指挥中心数据库储存。同时,受理呼救派车单作为数据储存到服务器,可随时调出查看,为急救大数据分析进行了技术支持。此外,急救车运行情况、路况信息以及急救车到达现场的抢救情况等也可通过音频和视频信号传输回调度指挥大厅,从而更好地掌握急救车的运行状态。

县卫健局党组成员、副局长郑军华介绍,此次智能急救可视化车载信息终端的投入使用,将进一步提升县域院前急救水平,为挽救急危重症患者生命、突发公共卫生事件等应急救援调度起到至关重要的作用。

目前,秭归县全力推进《湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案(2020-2022年)》的落实。

在公共卫生体系方面,将实施一批疾病预防控制体系、县级医院救治能力、城市传染病救治网络、重大疫情救治基地、基层防控体系能力、卫生健康信息化、院前急救体系等重大项目。

(来源:秭归发布)

责任编辑:周陶 值班编辑:郑红菱