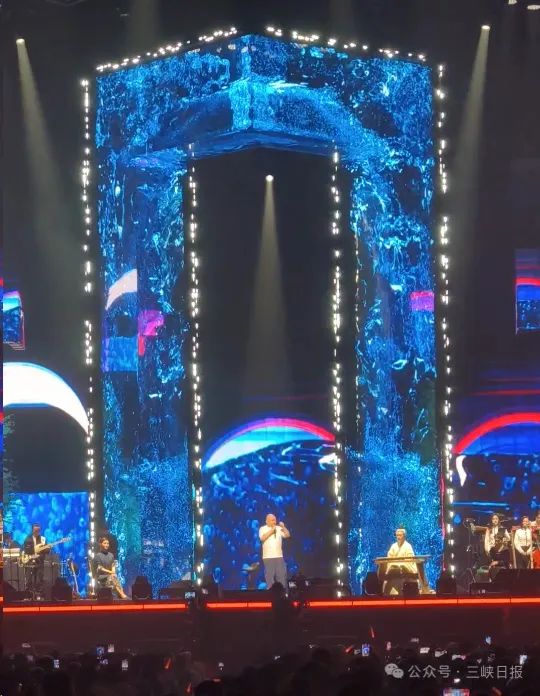

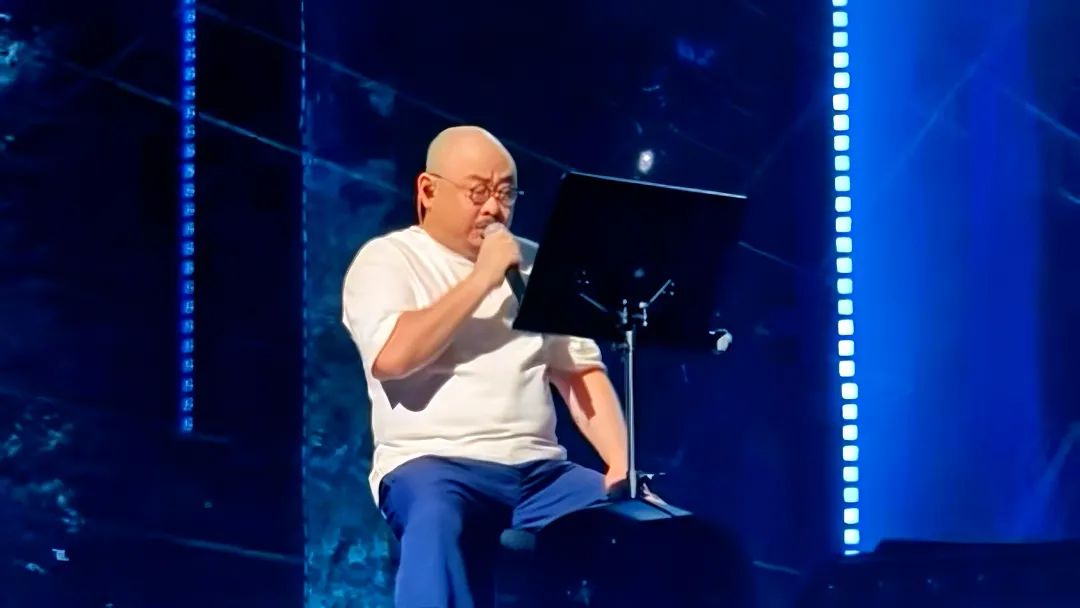

8月2日的宜昌奥体中心,夜空缀满星光,与场内的灯火交相辉映。刀郎演唱会的舞台上,当新歌《秭归鸟》的旋律响起,这场献给屈原故里宜昌秭归的深情礼赞,瞬间攫住了在场每个人的心神。数万人的呼吸被同一缕节奏牵引,荧光棒的海洋慢慢沉静,只剩那穿透时空的吟唱在穹顶回荡。有人眼角泛起潮光,有人跟着轻和,曲终的掌声经久不息。

来源:三峡日报

来源:白龙岗纪事

当夜,“刀郎秭归鸟”的词条如星火燎原,在网络热搜上疯长,演唱会的片段带着江风传遍屏幕。这首浸着千年楚韵的歌,像被峡风扬起的种子,一夜之间落进无数人心里——有人在“西陵峡口江潮”里听见了浪打礁石的脆响,有人在“魂兮归来”的调子中触到了屈原衣袂的一角,更多人说不出究竟被哪句戳中,只觉得那句“我哥回哟”的颤音,像极了自己藏了半生的牵挂,突然被人轻轻哼了出来。

来源:三峡日报

刀郎带给我们的,不是一场普通的演唱会,而是一次跨越两千年的文化奔赴。他的歌声让屈原的楚魂与当代人的赤子之心共振,为我们打开了一场寻根文化、拥抱传承的温暖旅程。

来源:三峡日报

来源:宜昌发布

《秭归鸟》的歌词,像一幅浸满楚地烟雨的长卷,字里行间藏着对屈原的追念、对秭归传说的呼应,更藏着每个中国人对文化根脉的潜意识眷恋。

《秭归鸟》

词曲:刀郎

魂兮归来 魂兮归来

弭棹西陵沚,沉歌酹楚魂。

暮雨来千载,离骚彻夜鸣。

一只青竹从我的胸膛里面长出来

枝叶上挂满西陵峡口所有的江潮

青竹飞在大江两岸充满枯叶的往日

胸口疼痛让她颤栗不居岁月的悲号

我是大江的盼归鸟我是古老的孩子

月亮停止了时间我在树冠昼夜的奔跑

我催促河流不眠不休四处寻找我的哥吔

你回来也,你回来啊也

魂兮归兮,田园将芜胡不归?

我的青竹化作冬羽落满沿江的人群

孩子停止追逐一根根脊骨扎入泥土

灯火不在随波逐流在崖壁上停留驻足

我依然日复一日悬挂在落日彩色的云顶

我哥回吔,我哥回哟

魂兮归兮,田园将芜胡不归?

魂兮归兮,田园将芜胡不归?

弭棹西陵沚,沉歌酹楚魂。

暮雨来千载,离骚彻夜鸣。

秭归的江风里,总飘着屈原的影子。这座被长江臂弯搂住的小城,是屈原生长的故乡,人生的起点,更是楚文化埋得最深的根。刀郎写《秭归鸟》,像揣着一把浸了江潮的钥匙,要打开这片土地藏了两千年的心事——他把西陵峡的雾、长江的浪、屈原远去的背影、屈幺姑深情的呼唤,都细细装进了旋律里。

图丨屈原故里牌坊

图丨屈原祠大景

秭归人爱讲一个带泪的传说:屈原投江后,妹妹屈幺姑回到家乡,每日在长江边呼喊屈原魂归故乡。她从晨光熹微喊到暮色沉沉,“我哥回哦——”的调子绕着峡江打转,最后血尽而亡,化作一只红嘴鸟。每年端午,这鸟就绕着江面飞,啼声还带着当年的颤音。“秭归”这两个字,浸满亲情与守望——最初叫“姊归”,后来因祈望五谷丰登,而慢慢演变成了“秭归”。这个写满故事的浪漫名字,像一枚盖在大地上的邮戳,戳记里藏着中式最动人的浪漫——此心安处,便是吾乡。

图丨游江招魂前,龙舟队员们行祭拜礼仪。黎明/摄

图丨游江招魂

这些长在地名里、飘在风里的故事,成了刀郎创作的魂。他没把这首歌写成端端正正的致敬文,而是当成给秭归的家书,字里行间都是“我懂你”:懂西陵峡的礁石记得屈原的脚步,懂江边的青竹学着他的倔强,更懂秭归人把屈原的“九死未悔”,熬成了灶台上的烟火、端午的粽子、孩子嘴里那句“我哥回哦”的童谣。

“魂兮归来,魂兮归来”,歌曲开篇的吟唱,直接溯源屈原《楚辞·招魂》的经典意象,却不只是对屈原的呼唤。“弭棹西陵沚,沉歌酹楚魂”,描绘出停船西陵峡、以歌祭魂的画面——这里的“楚魂”,是屈原“虽九死其犹未悔”的风骨,是楚地浪漫坚韧的文化基因,更是现代人在快节奏中可能遗失的精神本真。

图丨屈原故里秭归屈原镇举行端午诗会。郑家裕/摄

图丨屈原铜像

“暮雨来千载,离骚彻夜鸣”,千年的雨还在下,《离骚》的余音从未停。刀郎用时空交错的笔触,让两千年前的文字与当下的歌声共振。

图丨屈原广场龙狮夕阳

一曲《秭归鸟》,把千年的守望都唱进了风里。站在西陵峡口,以歌为酒,敬给屈原,也敬给我们自己。这歌声为什么动人?因为千年楚韵里,藏着我们共有的等待——等年轻时的理想从俗务里钻出来,等对传统的敬畏从浮躁里浮上来,等被生活磨钝的初心,重新在眼底亮起来。

“一只青竹从我的胸膛里面长出来”,是整首歌最具冲击力的意象。青竹是屈原“香草美人”的象征,是文人风骨的物化,而“从胸膛长出”,则将文化传承从“认知”推向“血肉相连”——真正的文化不是书本里的知识,是融入生命的疼痛与骄傲。

图丨红叶正艳西陵峡 魏启扬/摄

“枝叶上挂满西陵峡口所有的江潮”,让个体与土地紧密相连:长江的浪、峡口的风、千年的故事,都顺着这株青竹流入血脉。而“青竹飞在大江两岸充满枯叶的往日”,则带着对时光流逝的怅惘,“胸口疼痛让她颤栗不居岁月的悲号”,道尽文化传承中“坚守”的沉重——就像屈幺姑化鸟的传说,思念越深,疼痛越真。“我是大江的盼归鸟我是古老的孩子”,直接点出“秭归鸟”的隐喻:这只鸟是屈幺姑,是女媭,更是每个记得来路的中国人。“月亮停止了时间我在树冠昼夜的奔”“催促河流不眠不休寻找我的哥”,把传说里的“盼归”写得炽热又执着——我们寻的哪里是“哥”?是屈原的精神,是文化的根,是那个没被生活磨钝的自己。

图丨屈原镇峡江晚霞

“魂兮归兮,田园将芜,胡不归”,刀郎化用陶渊明的名句,却呼应着屈原“眷顾楚国”的守土情怀。这里的“田园”,既是屈原心中的家国,也是现代人的精神家园——当我们追逐世俗的“成功”,是否让内心的“田园”长满了杂草?

图丨屈原祠大景

“我的青竹化作冬羽落满沿江的人群”,文化的种子在传递;“孩子停止追逐一根根脊骨扎入泥土”,风骨在生根;“灯火不在随波逐流在崖壁上停留驻足”,浮躁在沉淀。而“我依然日复一日悬挂在落日彩色的云”,则是“盼归鸟”的坚守——哪怕只有一丝希望,也要等“魂兮归来”的那一天。

歌曲结尾“我哥回吧 我哥回呦”的反复呼唤,像峡江的浪涛层层递进,把思念推向高潮。最后一句“魂兮归兮,田园将芜,胡不归”,与其说是追问屈原,不如说是刀郎替每个中国人问自己:你的精神家园,多久没回去看看了?

图丨屈原故里古民居 王罡/摄

整首歌词,刀郎没讲一句“大道理”,却用青竹、江潮、归鸟这些意象,把屈原的故事、秭归的传说、现代人的精神困境,织成了一张共情的网。

听着歌,就像站在西陵峡口,一边是千年的楚魂在呼唤,一边是自己的心跳在回应——原来,我们都是那只“盼归鸟”,盼着文化回家,盼着初心回家,盼着灵魂回家。

图丨秋日屈原祠 魏启扬/摄

千年回响,何以秭归?

原来,秭归的浪漫,从不止于传说的字里行间。当你双脚踏上这片土地,千年楚音便如江潮漫过心岸:骚坛之上,农民诗人正续着《离骚》的韵脚低吟,字字都带着峡江的清润;峡江之中,龙舟竞渡的号子劈开浪尖,鼓点里撞得出屈原的风骨;漫山橘树间,橙红果子把阳光酿成蜜,每颗都裹着“后皇嘉树”的基因;学堂窗内,孩童稚嫩的《离骚》诵读落满案头,声声都牵着文化的根脉……

图丨县城大景 聂爽/摄

刀郎的《秭归鸟》,更像一声浸透了江雾与月光的呼唤:来秭归吧。在这里,不必刻意寻觅,你自会撞见心灵最本真的模样,让漂泊的魂灵,稳稳落进这被誉为“心灵原乡”的归宿!